我8月20日在“经济与时评”中发表了《谈谈中国经济的复苏与衰退问题》,是一篇学术研究性文章。大概讲了5个方面问题:

1、经济复苏的基础条件——“初次分配”与“再分配”问题;

2、关于“发展观”与“宏观调控指导思想”;

3、关于“债务拖累”与“房地产问题拑制”;

4、关于“流动性陷阱”与“通货紧缩”;

5、简短结论。

文章发出第二天,我就去了外地。旅途中浏览了一下网友们的反应。发现阅读者很多,评论也很多。

有位老经济学家评论说:“姜还是老的辣!实事求是,朴实无华,句句在理。但是,现在的问题不是你说的对不对,这些常识性道理不难理解。那么为什么人们罔顾左右而言他呢?恕我直言,已经不是认识问题,而是立场问题,是阶级力量对比的问题了。尤其是分配问题,人们难道不是揣着明白装糊涂吗?私人占有和生产社会化的矛盾如此尖锐,不经过几次周期性经济危机,人们能真正懂得让一步海阔天空的道理吗”?

虽然该老先生指出的“私人占有和生产社会化的矛盾”问题,我一时还认识不上去。但是,他的点评我还是深受启发和鼓舞。

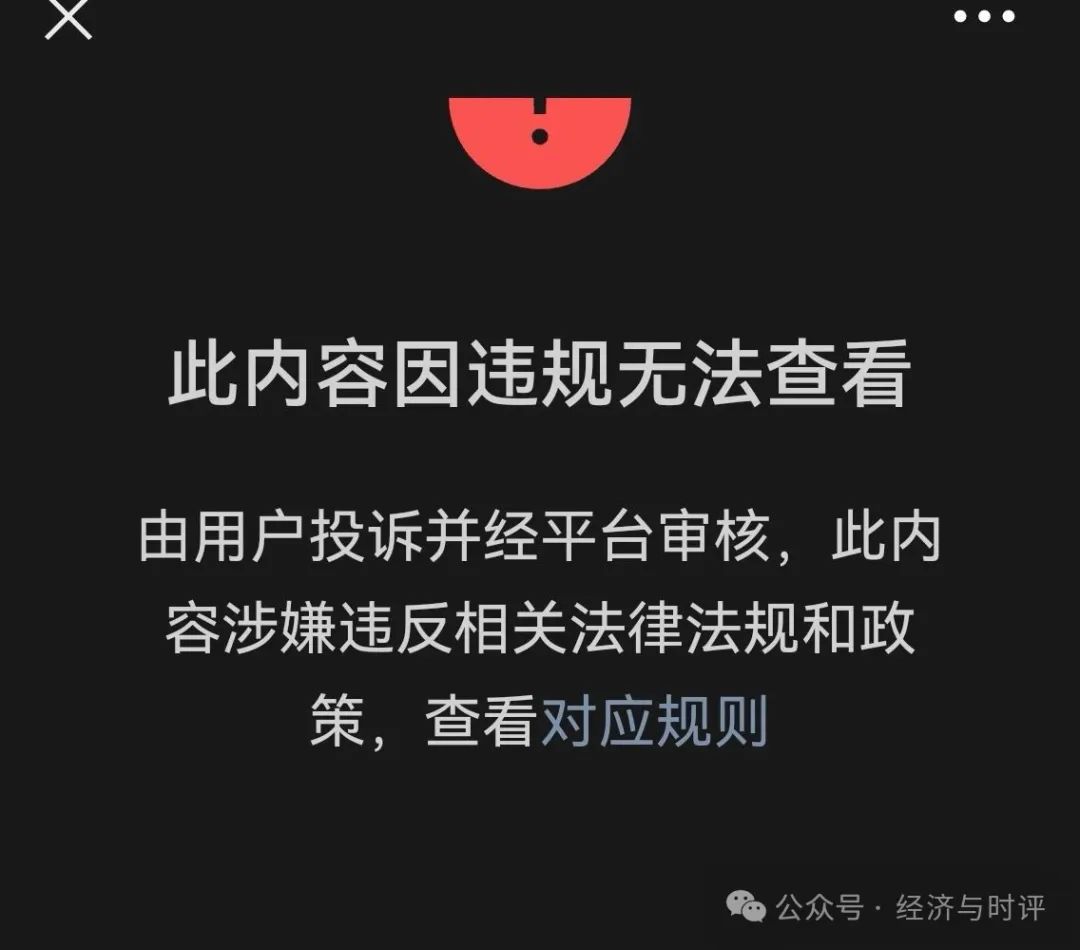

下午5时,我到了目的地。有朋友告诉我:文章被删了。我查了一下,文章的确打不开了。并显示:

我看了后,有点茫然。因为我不知道是什么原因。我写的文章,几年来在发表之后因“投诉”被封掉,印象中只有一次。是对极左思想的评论,因为把他们的WG思维挖的太深,他们变着法子投诉,我很理解。 我发个人公众号文章将近5年了,先后发表了近500篇文章。在各方的支持下,都很顺利,而且受到了较好评价。许多网友还建议我出书,因为他们想系统地学习。 但是,我这篇文章是什么人投诉,投诉什么问题,我的确不清楚。 有位发改委宏观研究院的前副院长说:“以你贺先生的职业背景,又击中要害,特别是分配问题,再加上我的推崇,一些人感到不方便了!这说明一些人心虚得很,哪里来的自信”? 对此,我将信将疑。因为我们两个人毕竟都是学术人,其“领导职务”早已经过时,连我自己都忘记了我当过“领导”。 我个人认为,投诉者很可能与房地产问题有关,因为我主张将房地产问题交给市场。 许多人为了自身利益,正在竭尽全力想把房地产问题与政府捆绑茌一起。正象他们自己说的,希望政府拿出“真金白银”的政策来,为他们解决问题。有些专家也在说,我们要吸取日本的教训——不要忘记了房地产的“金融属性”。什么是“房地产的金融属性”呢?说白了就是要承认房地产的投资性(投机性)——炒房炒地的合法性。 我认为,各国房地产出问题,都出在所谓“金融属性”上。要保持房地产健康发展,就必须避免房地产的金融属性。我主张将“房地产问题交给市场”,其目的也在于此。 据说现在手上有3套或者3套以上房子的人,可能有2千万,不可谓不多。但是我认为,与房地产有利益瓜葛的人虽然众多,但无论如何也超过不了总人口5%。除了上面说的2千万人,还有房地产商及房地产中介等。这些人大多数希望保持“房地产金融属性”,继续维持高价位。 我相信95%以上的人是希望房地产回归“房住不炒的商品属性”的。希望让市场决定房子的价格,调节房地产供需关系,挤掉房地产中的泡沫水份,让多数人住得起房。 所以,如果我们站在大多数人的利益立场上,政府就没有必要“手抱琵琶半遮面”——让商品房归市场,保障房归政府。 房地产回到市场后,市场主体(也包括房地产商)他们的办法会比政府多的多,他们的集体智商也会比政府高明得多(记得李强总理前两年在考察湖南时,也说过类似的话)。这样,会有利于存量房、空置房的“去化”,有利于从根本上解决房地产问题。 房地产泡沫刺破之后,需要解决的首要问题就是“去化”存量房和空置房,加快资金回笼。 所谓“存量房”,即建好未售的房;所谓“空置房”,即已售未使用的房。现在究竟有多少存量房和空置房,一直没有一个确定数。相关部门似乎讳莫如深。大家只知道从西客站乘火车去南方,沿途窗外过去是一望无际的庄稼地。现在是连绵不断的水泥房,而且很少发现有人居住。 高盛 2025年6月,发布了一个报告,他们估计截止2024年底,中国“全国新房库存金额有93万亿元”,约占当年GDP的67%。 住建部2025年1月发布了《全国建筑存量房调查报告》。报告说,截止2024年底,全国建筑总量6.02亿栋,建筑面积1070亿平方米。其中农村住宅4.06亿栋,空置率21.7%;城镇住宅1.27亿栋,空置率17.3%。 按住建部推算:农村接近一户一栋楼;城镇平均每户1.82套房。我个人认为,农村新建房基本上都是打工收入建的,不存在多少债务压力;城镇的存量房则基本上都是贷款建的,空置房也基本上都是贷款买的。如果不尽快“去化”,最终承压的是银行。所以我认为,当前最紧迫的问题是抓紧对城镇存量房和空置房的处理——加紧“去化”。 存量房和空置房“市场出清”,我认为不大可能。如果“去化”50%,我认为有可能。按高盛估计的93万亿元计算,只要“去化”三分之一,就可以避免当前正在突显的房地产债务危机。如果继续耗着不交给市场,将会形成房价“价格粘性”,解决存量房“去化”问题将会越来越困难,从而经济复苏也会更加困难。 日本的教训是:房地产泡沫刺破后,房价面临下跌趋势。存量房和空置房(据说只占新建房的6-7%)如果不尽快出手,现金流断裂,面临的问题是债务违约。 这时,央行应该保证商业银行资金相对充裕,并且尽量稳定利率,视情况还可以适度降息,支持存量房“去化”,促进资金回笼,减少房地产商和炒房客的损失。 但是在上世纪90年代,日本央行非但没有想办法稳定金融市场,保障商业银行的贷款供给,而且提高了利息率,减少贷款供给。他们似乎不懂得帮助房地产商减少损失,其实也是帮助商业银行减少呆坏账的道理。 辜朝明的所谓企业由“利润最大化”转变到“债务最小化”,我认为是“虚构”。我2024年5月21日发表的《辜朝明的“资产负债表衰退”理论与中国推出的政策组合拳“稳楼市”之分析》中已经阐述了我的观点。在此不再赘述。 房地产泡沫其实也是“经济泡沫”。经济泡沫破裂之后,必然出现社会需求不足,企业利润减少、居民收入降低和失业增加现象。这时出现的情况与其说是“资产负债表衰退”不如说是“债务违约事件集中暴发”。因为负债的政府、企业和个人,大都无力偿还到期债务,市场情绪低落,一时找不到投资机会。 此时,“私人部门”(包括公司和个人),并非普遍缺钱。只要投资环境好,人们会拿出钱来消费和投资,也会贷款投资。例如经过改革和整顿,我国A股市场向好,上交所数据显示,仅今年7月新开户数196.36万户,同比增长71%,市场交易额也成倍扩大。这不仅证明了辜朝明的理论是错误的,还说明中国人不是只爱储蓄不消费、不投资。 有许多朋友给我私信,要求我重新发《谈谈中国经济的复苏和衰退问题》。由于我没有留底稿,即使可以重新发,我也发不了,我只能分专题进行回忆,保证意思基本上准确。 今天关于“房地产问题拑制”就回忆到这里。下一次准备回忆“关于经济复苏的基本条件”。